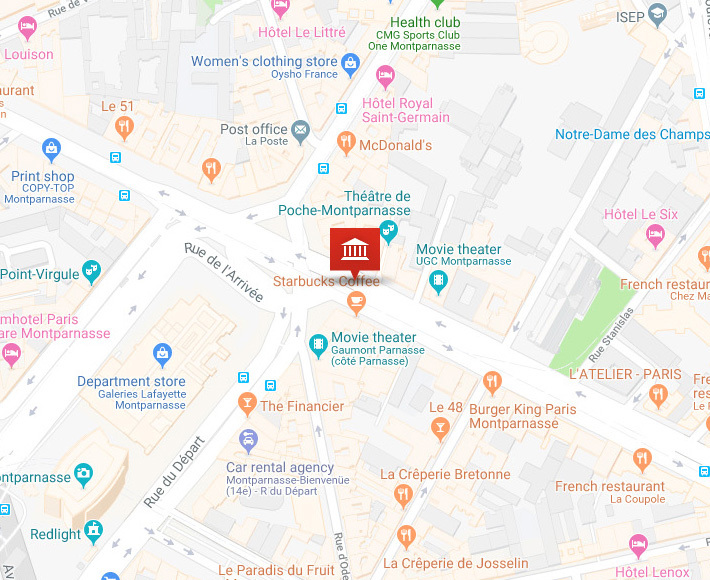

Dans la minuscule salle du Poche Montparnasse, juste au bout d’une impasse pavée où règne un silence appréciable, un spectacle frôle la grâce. Il la frôle seulement. On ne s’en plaindra pas. S’il était trop parfait, il passerait à côté de cette...

Lire plus

Dans la minuscule salle du Poche Montparnasse, juste au bout d’une impasse pavée où règne un silence

appréciable, un spectacle frôle la grâce. Il la frôle seulement. On ne s’en plaindra pas. S’il était trop parfait, il passerait à côté de cette humanité friable et fissurée qui hante l’oeuvre de Tennessee Williams. La Ménagerie de verre , pièce largement autobiographique écrite en 1944, ouvre au dramaturge américain les portes de la notoriété. L’auteur, pourtant, ne situe pas du côté des vainqueurs arrogants à qui la vie sourit avec béatitude. Il se poste tout près des perdants et des déclassés. Il sait de quoi il parle. Il vient de là.

La scène du théâtre éclaire un décor terne. Une table de cuisine, quelques chaises, un guéridon et un fauteuil. Nous sommes chez Amanda et ses deux grands enfants, Laura et Tom. Ils vivent à Saint-Louis, Missouri, au coeur d’une Amérique ravagée par la crise financière de 1929. Le père s’est volatilisé. Le trio se débat avec sa misérable réalité : la pauvreté, la peur du lendemain, l’obsession de la mère pour sa jeunesse enfuie, les désirs de fuite de Tom, et, pour couronner le tout, la maladie de Laura, jeune femme à la limite de l’autisme qu’Amanda tentera (mais en vain) de marier à Jim, le collègue de son fils.

Mesure du ton et précision des gestes Tout dans cette pièce pourrait précipiter les acteurs vers le pathos et le lacrymal. C’est l’inverse qui a lieu. Mesure du ton et précision des gestes : l’envie d’apparaître qui pousse parfois les comédiens à en faire trop est ici mise de côté. Les interprètes semblent s’oublier eux-mêmes pour rendre avec loyauté justice à leurs personnages. Les héros de Tennessee Williams ont beau se heurter à des portes fermées, ils n’en sont pas moins dignes et droits dans leurs bottes. Ils avancent pas à pas dans la glue du réel. Ils ne cèdent pas à l’apitoiement, ne se complaisent pas dans la plainte. Donc les acteurs non plus qui font preuve, sans l’ombre d’un tremolo, d’une exemplaire tenue de jeu.

Les hommes (Charles Templon et Félix Beaupérin) sont irréprochables mais les femmes, elles, sont

remarquables. Ophélia Kolb capte tous les regards. Discrète et vacillante, elle surfe en souplesse sur les

fissures de Laura, double fictif de la soeur schizophrène de l’auteur. Cristiana Reali surprend tout le monde en endossant, avec juste ce qu’il faut de tempérament et d’excès, le costume d’Amanda. Mère énervante et attachante, elle est le pivot autour duquel tout tourne. Etrange sensation d’avoir en face de soi des interprètes si pénétrés de leurs partitions qu’ils font de chaque instant un condensé de sincérité.

Un seul et même élan

Ce quatuor traverse la fiction d’un seul et même élan. Pas un ne reste sur le banc de touche. Le réalisme de la mise en scène ancre le spectacle dans le concret. Un choix qui va à contre-courant du parti-pris onirique déployé par Daniel Jeanneteau, metteur en scène de la même pièce en 2016 au Théâtre national de la Colline.

Au Poche Montparnasse, Charlotte Rondelez délaisse les lignes de fuite vers le fantasmatique. On pourrait le lui reprocher. Après tout, le théâtre de Tennessee Williams, s’il parle de condition sociale, de lutte des classes, d’individus broyés par le libéralisme, plonge aussi dans les inconscients.

On pourrait regretter la trop grande place faite au psychologique. On pourrait. Mais ce serait oublier qu’un texte de théâtre peut s’aborder de mille et une manières : esthétique, radicale, distanciée, réaliste ou bien encore strictement émotionnelle. Cette dernière option a été retenue. A raison. Elle ne fait pas honte à ce drame où l’absence évidente d’un futur radieux n’empêche pas les protagonistes de chercher des raisons d’espérer. C’est cette quête qui fait l’humanité de La Ménagerie de verre . Elle est vouée à l’échec, c’est vrai.

Cela ne sera pas le cas du spectacle. Sa pudeur le grandit et sa délicatesse l’honore.

Joëlle Gayot

Fermer