Salle ouverte

Votre sécurité et celle de notre personnel restent notre priorité !

Voici nos mesures sanitaires complémentaires :

• Nous désinfectons les rampes et les poignées avant et après chaque représentation, en plus d’une désinfection quotidienne de la salle par une entreprise de ménage spécialisée.

• Nous aérons et renouvelons l’air de la salle entre deux spectacles.

• Nous mettons à votre disposition du gel hydroalcoolique à l’entrée et sur les paliers.

• Nous organisons la circulation au sein du théâtre afin de limiter les contacts.

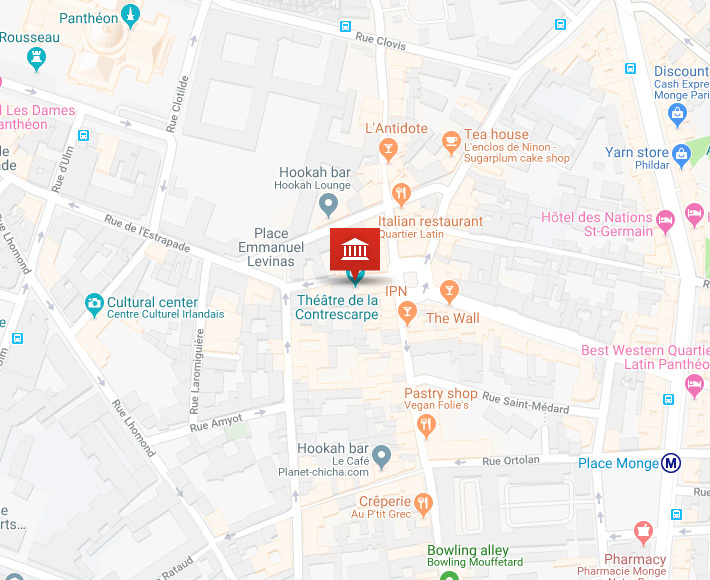

5, rue Blainville

75005 Paris

T : 01 42 01 81 88

Direction : Arthur JUGNOT, Morgan SPILLEMAECKER, Boris SOULAGES

Inscrit dans un environnement vivant, intellectuel, chargé d’histoire, à deux pas du Panthéon, du Jardin du Luxembourg, de la Sorbonne,… le Théâtre de la Contrescarpe met à l’honneur le théâtre contemporain (historique, philosophique, sociétal, jeune public…), avec une sélection exigeante de spectacles tous publics !

Le Théâtre de la Contrescarpe abrite et participe également à la création d’œuvres théâtrales inédites.

L’intimité avec le public et l’acoustique sont particulièrement appréciées, en théâtre, mais aussi lors des spectacles musicaux et concerts ! Musique baroque, concerts internationaux de guitare Fingerstyle, artistes Pop/Rock,… ont déjà choisi le Théâtre de la Contrescarpe pour des représentations exclusives : Imany, Oldelaf, Ben Mazué, Austin Brown… !

Le Théâtre de la Contrescarpe, écrin rouge et noir de 110 places, se niche dans une petite rue pittoresque du quartier mythique du Quartier Latin et de la rue Mouffetard.

Le 16 octobre 2024, le théâtre de la Contrescarpe rouvre ses portes sous une nouvelle identité : « LE CONTRESCARPE ». Morgan Spillemaecker, Arthur Jugnot et Boris Soulages, trois grands professionnels du spectacle vivant reprennent la direction du théâtre et continueront de proposer une programmation diversifiée et de qualité.